メンバー紹介

-

小池 康仁

株式会社イズミコンサルティング 代表取締役

-

中西 智行 氏

オートデスク株式会社

代表取締役社長

プロジェクト概要

オートデスクとイズミコンサルティングは約10年にわたって提携し、建築・設備設計の分野におけるBIMのさまざまなノウハウを開発、提供してきた。BIM活用をリードする両社のトップに、協働の経緯と成果、今めざすべき豊かなプラットフォームの世界について伺った。

本対談は、建築画報 400号(2025年1月号)「イズミコンサルティング ZEB/ZEH-M特集『カーボンニュートラル、その先へ・・・』」より、出版社の許可を得て抜粋・掲載しています。

※PDFで見る

写真:澁谷高晴

#01

―両社の連携が設備業界にもたらした数々の成果

両社の協働を支えるスタッフが集合。後列左よりイズミコンサルティングの鈴木経仁

倉持佳典、オートデスクの羽山拓也氏・橘田憲人氏・泉昌一郎氏。

倉持佳典、オートデスクの羽山拓也氏・橘田憲人氏・泉昌一郎氏。

小池

イズミコンサルティングは2023年に創業50周年を迎えました。元々は私の父が群馬県前橋市で設備設計事務所として設立した会社です。私自身は総合設計事務所に就職して、6年ほど設備設計の業務に携わったのち、当社に入りました。我々が長年手がけてきた設備設計事業は環境施策との親和性が高いので近年、建築・建設分野における環境コンサルティングの方向に踏み出してまいりました。現在、建築環境×建築防災×BIMという三本柱で事業を展開しております。

中西

50周年、おめでとうございます。オートデスクは汎用CADソフト「AutoCAD」の開発が原点になりますが現在、事業分野として建築・建設業、製造業、メディア・エンターテイメントという三つの大きな柱があります。

そのなかで建築・建設業向けにはBIMツール「Revit」、土木であれば「Civil 3D」と、それぞれの分野で必要とされる設計・デザインのソフトをそろえてまいりました。

小池

当社は2014 年にオートデスクと設備系では国内初のAEC( Architecture, Engineering & Construction )業界パートナー契約を締結し、「STABRO負荷計算for Revit」の開発をはじめました。その後も御社やお客様のニーズを理解しながら「ATC(オートデスク認定トレーニングセンター)」や国内初の「Revit MEP」の日本語マニュアル販売、アドインツールの提供、Revit User Groupスポンサーなど、ご提供できる価値を増やしてまいりました。

10 年前当時から、さまざまなBIM や3DCAD のメーカー等から設備についての取り組みで提携したいというお話をいただいておりましたが、オートデスクではBIM によって建築・構造・設備を一つのモデルで構築する「One Model BIM」というコンセプトによって、BIM モデルの中の情報の部分を有効に活用しようという考え方を提唱されていました。私も設備設計者として、その思想に非常に共感したところから、御社との提携を推進しようと決意したという経緯もあります。

当社では元々、負荷計算や建築物省エネ法の計算ソフトを販売しており、それらをRevitと連携させることで、より一層BIM による設備設計や省エネ計算の効率化を図っていきたいと考えました。さらに御社も実装サポート(コンサルティングなど)を重視されており、当社にもサービスプロバイダープログラムをご案内いただいております。

10 年前当時から、さまざまなBIM や3DCAD のメーカー等から設備についての取り組みで提携したいというお話をいただいておりましたが、オートデスクではBIM によって建築・構造・設備を一つのモデルで構築する「One Model BIM」というコンセプトによって、BIM モデルの中の情報の部分を有効に活用しようという考え方を提唱されていました。私も設備設計者として、その思想に非常に共感したところから、御社との提携を推進しようと決意したという経緯もあります。

当社では元々、負荷計算や建築物省エネ法の計算ソフトを販売しており、それらをRevitと連携させることで、より一層BIM による設備設計や省エネ計算の効率化を図っていきたいと考えました。さらに御社も実装サポート(コンサルティングなど)を重視されており、当社にもサービスプロバイダープログラムをご案内いただいております。

中西

サービスプロバイダープログラムとは、オートデスクのパートナーからお客様へ、より価値の高いサービスを提供していただくための施策になります。イズミコンサルティングには日本で最初に、設備分野に特化したサービスプロバイダーになっていただきました。

御社にはRevitがあまり設備業界に普及していなかったころから、BIMとしてのポテンシャルを理解していただきつつ、たくさんのアドバイスをいただいてまいりました。さまざまな“業界初” “国内初” の試みを実現していただいて、一緒に市場を盛り上げながら、試行錯誤してきたというところです。

2020年ごろからはRevitのよきトレーナーとして、マニュアルもなかった状況でユーザーにヒアリングしていただいて、ドキュメント化したものをトレーニングに生かすという施策も実施していただき、おかげさまでますますRevitユーザーが増えています。

御社にはRevitがあまり設備業界に普及していなかったころから、BIMとしてのポテンシャルを理解していただきつつ、たくさんのアドバイスをいただいてまいりました。さまざまな“業界初” “国内初” の試みを実現していただいて、一緒に市場を盛り上げながら、試行錯誤してきたというところです。

2020年ごろからはRevitのよきトレーナーとして、マニュアルもなかった状況でユーザーにヒアリングしていただいて、ドキュメント化したものをトレーニングに生かすという施策も実施していただき、おかげさまでますますRevitユーザーが増えています。

小池

ありがとうございます。具体的には朝日工業社など、数多くの企業に当社の「Revit MEPトレーニング」を受講していただき、「Revit MEP」を効果的に活用していただけるようサポートさせていただきました。

#02

―時代が要請したRevitと連携できる設備設計ソリューション

小池

御社とのパートナーシップのそもそものきっかけですが、とある競技場の設計案に某設計事務所が取り組んでおられて、BIMによる負荷計算が難航しているということで御社から当社にお声がけいただいたということがありました。その際、我々はRevitと負荷計算ソフトを直接連携させるべく取り組んだのですが、いくら試しても課題が生まれてくる状況でした。

冒頭でお話ししたように、当社では元々、Revit アドオン型のサービスとして、Revit モデルの外皮データや室データなどを取り込んで負荷計算を行う「STABRO負荷計算 for Revit」というソフトを提供していました。しかし、これらのデータの取り込みがうまくいかないなどの技術的な課題をなかなか解決できずにおりました。

また「STABRO負荷計算」のほかにもRevit との連携ソフトを開発しておりましたが、連携部分はソフトごとにつくらなければならないという課題があり、大変苦労していました。

当社だけでなくRevitとの連携システムに取り組んでいる多くの企業が同じ悩みを抱えており、協働して技術交換を行ったこともありました。しかし、なかなかうまく進まない状況が続いたため、独自に「B-LOOP」という中間ソフトを用いて、Revitから情報を取り出して簡易空間モデルをつくり、連携ソフトで必要な情報を補完することで課題解決を図ろうという方向に舵を切ったわけです。

冒頭でお話ししたように、当社では元々、Revit アドオン型のサービスとして、Revit モデルの外皮データや室データなどを取り込んで負荷計算を行う「STABRO負荷計算 for Revit」というソフトを提供していました。しかし、これらのデータの取り込みがうまくいかないなどの技術的な課題をなかなか解決できずにおりました。

また「STABRO負荷計算」のほかにもRevit との連携ソフトを開発しておりましたが、連携部分はソフトごとにつくらなければならないという課題があり、大変苦労していました。

当社だけでなくRevitとの連携システムに取り組んでいる多くの企業が同じ悩みを抱えており、協働して技術交換を行ったこともありました。しかし、なかなかうまく進まない状況が続いたため、独自に「B-LOOP」という中間ソフトを用いて、Revitから情報を取り出して簡易空間モデルをつくり、連携ソフトで必要な情報を補完することで課題解決を図ろうという方向に舵を切ったわけです。

中西

現在RevitとB-LOOPとの連携は、負荷計算だけでなく、省エネ計算ソフト等にもつながるための非常に強力な“支援ツール”になっていますね。

小池

そうですね。当社の取り組みについては大林組にもご賛同いただき、B-LOOPをカスタマイズして組み込んだ大林組の社内設計支援システム「SmoothSEK 」を開発し、省エネ計算の効率化や設計段階におけるZEB化に向けた検討が容易になるような取り組みも共同で行っています。

建築・建設業界全体の流れでいうと、カーボンニュートラルの世界へ向けて、ZEB、ZEHと呼ばれる建物をつくっていこうという動きが顕著です。それをめざす際に、これまでは、外からの負荷を少なくするためにはどうしたらよいか、エネルギーを使わなくするにはどうしたらよいかなど、計算の根拠がない状態で設計を進めて、ある程度でき上がった段階でエラーを探して、直していくという方法を取っていました。

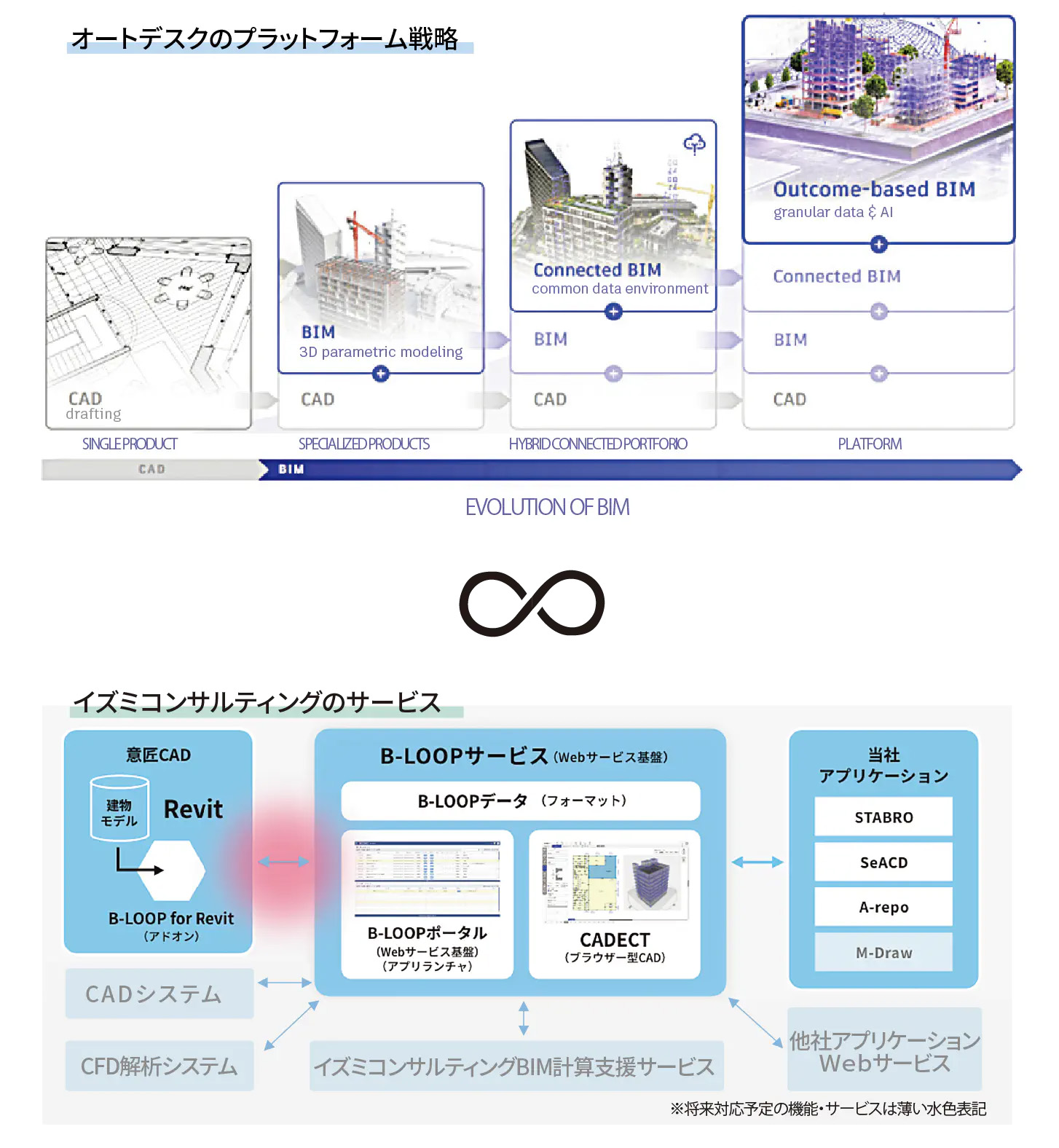

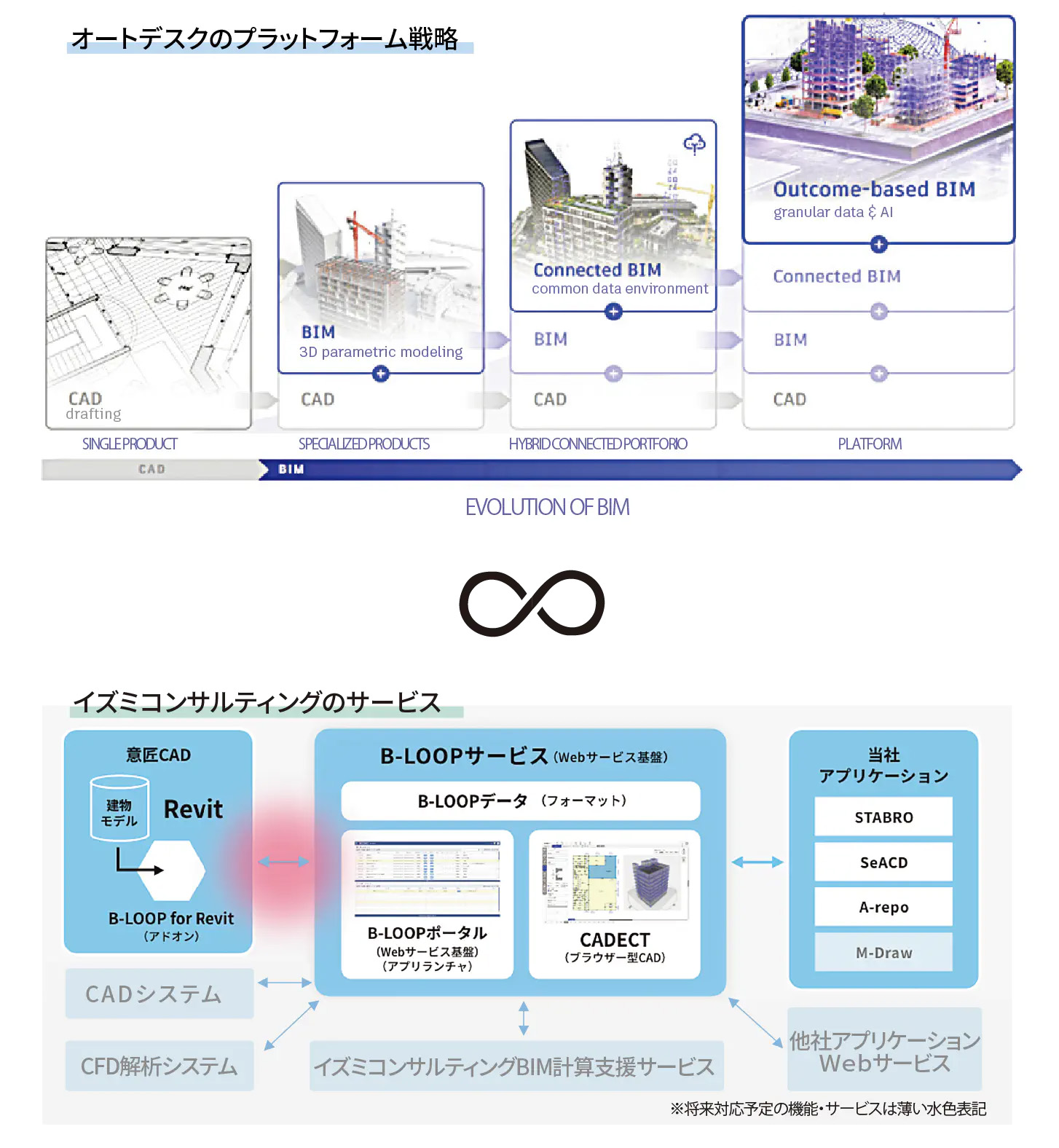

我々は設計の当初からZEBをめざすためにはどうしたらよいかということを、RevitやB-LOOPを使って予測しながら作業を進めていくことをめざしています。そのためにさまざまな取り組みを行ってきたわけですが近年、オートデスクは「Connected BIM」というクラウドでつながっていくBIMという考え方や、「Outcome-based BIM」というAIを活用して事前にさまざまなシミュレーションを行い、プロジェクトのOutcome(結果や成果)などを先に把握してから建物の詳細を計画、設計していくという考え方を提唱されていますね。

当社はB-LOOPを用いて、さまざまな環境シミュレーションソフトとの連携を可能にする世界をつくろうとしておりますので、その部分では「Connected BIM」の考え方に近いですし、今後はZEB、ZEHのほかにもLEEDやCASBEE、GRESBなどの環境認証に向けて目標値のゴールを設定して、RevitやB-LOOPを使ったシミュレーションに取り組んでいきたいと考えています。AIも積極的に活用していきたいと考えておりますので「Outcome-Based BIM」とも共通している部分が多いですね。

建築・建設業界全体の流れでいうと、カーボンニュートラルの世界へ向けて、ZEB、ZEHと呼ばれる建物をつくっていこうという動きが顕著です。それをめざす際に、これまでは、外からの負荷を少なくするためにはどうしたらよいか、エネルギーを使わなくするにはどうしたらよいかなど、計算の根拠がない状態で設計を進めて、ある程度でき上がった段階でエラーを探して、直していくという方法を取っていました。

我々は設計の当初からZEBをめざすためにはどうしたらよいかということを、RevitやB-LOOPを使って予測しながら作業を進めていくことをめざしています。そのためにさまざまな取り組みを行ってきたわけですが近年、オートデスクは「Connected BIM」というクラウドでつながっていくBIMという考え方や、「Outcome-based BIM」というAIを活用して事前にさまざまなシミュレーションを行い、プロジェクトのOutcome(結果や成果)などを先に把握してから建物の詳細を計画、設計していくという考え方を提唱されていますね。

当社はB-LOOPを用いて、さまざまな環境シミュレーションソフトとの連携を可能にする世界をつくろうとしておりますので、その部分では「Connected BIM」の考え方に近いですし、今後はZEB、ZEHのほかにもLEEDやCASBEE、GRESBなどの環境認証に向けて目標値のゴールを設定して、RevitやB-LOOPを使ったシミュレーションに取り組んでいきたいと考えています。AIも積極的に活用していきたいと考えておりますので「Outcome-Based BIM」とも共通している部分が多いですね。

中西

昨今、どの企業の経営者からも、課題として三つお聞かせくださいと問うと、「人材」「コスト」と並んで「サステナビリティ」が挙がってくると思います。「サステナビリティ」はこれまでは努力目標でしたが、今となっては気候変動も相まって必須課題になっています。

イズミコンサルティングは業界内の設計業務の細やかな事情を把握されていますので、パートナーとして「Outcome-based BIM」にプラスアルファの価値をつけていただくという意味でも環境施策、ZEB、ZEHへの取り組みがますます重要になってきますね。

イズミコンサルティングは業界内の設計業務の細やかな事情を把握されていますので、パートナーとして「Outcome-based BIM」にプラスアルファの価値をつけていただくという意味でも環境施策、ZEB、ZEHへの取り組みがますます重要になってきますね。

小池

事業者やデベロッパー等の環境認証への関心が高まっており、不動産の価値を上げていくにはそれらを取得していかなければなりません。とくに外資系の企業が入居するときにはビルの環境性能を非常に気にされますので、我々としても要求に応えるための仕事が増えていると感じています。

オートデスクとイズミコンサルティングの協働がもたらす無限の可能性。

「Outcome-based BIM」の思想 と「B-LOOP」の先進性との融合が、建築・設備設計の領域にさらなる実効性と創造力をもたらすことが期待されている。

オートデスクとイズミコンサルティングの協働がもたらす無限の可能性。

「Outcome-based BIM」の思想 と「B-LOOP」の先進性との融合が、建築・設備設計の領域にさらなる実効性と創造力をもたらすことが期待されている。

#03

―業界の未来を担うプラットフォームの充実をめざす

中西

現在、我々は「プラットフォーム戦略」として、それぞれの業界ごとにソリューションを整え、相互に共有できるようにプラットフォームを整備しております。建築・建設業向けには「Autodesk Forma」というプラットフォーム[ 建築・エンジニアリング・建設・運用 (AECO) 向けのインダストリークラウド]を通して、よりお客様に近いところからソリューションをご提供するような流れを進めています。

「Autodesk Forma」における重要なコンセプトが、API(Application Programming Interface)連携の部分です。オートデスクが提供する機能、ソリューションのみを使っていただくのではなく、お客様にAPIを公開して、さまざまなソリューションと組み合わせてお使いいただくことがポイントになります。

さらに我々はBIMデータおよび業務プロセス自体の共有を図る施工クラウドサービス「ACC(Autodesk Construction Cloud)」を通して、CDE(Common Data Environment、共通データ環境)をプラットフォームとして提供してまいります。

「Autodesk Forma」における重要なコンセプトが、API(Application Programming Interface)連携の部分です。オートデスクが提供する機能、ソリューションのみを使っていただくのではなく、お客様にAPIを公開して、さまざまなソリューションと組み合わせてお使いいただくことがポイントになります。

さらに我々はBIMデータおよび業務プロセス自体の共有を図る施工クラウドサービス「ACC(Autodesk Construction Cloud)」を通して、CDE(Common Data Environment、共通データ環境)をプラットフォームとして提供してまいります。

小池

先ほどもお話ししたようにB-LOOPも、さまざまなシミュレーションソフトや積算ソフトなどともつなげられるようなプラットフォームをめざしています。建築の確認申請などにも使っていきたいですし、Revitから出てきたデータを一度“日本的に解釈する”という位置づけのサブプラットフォームになれればという思いも抱いています。

#04

―プラスアルファを提供するパートナーシップを

中西

また、このほど我々はビジネスモデルを大きく変えたのですが、お客様にオートデスク製品・サービスをご利用いただく上での利便性向上のために新しい購入プロセスを開始しました。

具体的にはお客様と認定パートナーの関係は大きく変わることはありませんが、購入手続きにおいてはお客様とオートデスクとの間で直接行われるようになります。

これからはお客様にとってのサービスやソリューションなど、プラスアルファの価値をご提供いただくようなパートナーの存在がますます重要になってくると考えております。

B-LOOPに取り組む御社のあり方は、パートナーと弊社が連携した価値提供として最も望ましいかたちの一つではないでしょうか。

具体的にはお客様と認定パートナーの関係は大きく変わることはありませんが、購入手続きにおいてはお客様とオートデスクとの間で直接行われるようになります。

これからはお客様にとってのサービスやソリューションなど、プラスアルファの価値をご提供いただくようなパートナーの存在がますます重要になってくると考えております。

B-LOOPに取り組む御社のあり方は、パートナーと弊社が連携した価値提供として最も望ましいかたちの一つではないでしょうか。

小池

我々も2024年から営業の仕組みを少し変えて、お客様各社に専業の担当をつけていくかたちを取っており、より深い結びつきをつくっていければと考えております。

当社はオートデスクのパートナー企業であり、今後もイズミコンサルティングとオートデスクのテクノロジーを組み合わせてご活用いただくことで、お客様にさらなる価値を提供してまいります。

当社はオートデスクのパートナー企業であり、今後もイズミコンサルティングとオートデスクのテクノロジーを組み合わせてご活用いただくことで、お客様にさらなる価値を提供してまいります。

中西

商習慣を含め、日本独特のノウハウを求められることもありますので、御社のような業界事情に精通し、技術も蓄えておられるサービスパートナーは、我々が日本でビジネスを推進していくにあたって非常に重要です。今後もともに、業界全体の課題解決を行うソリューションを提供し、生産性向上と高品質化に貢献するべく、さらなるパートナーシップを築いてまいりましょう。